中山間地から見える農業の未来 ──

守り続ける新庄の土地と文化

農事組合法人 新庄わいわい楽舎

高木 宏和

山あいに広がる田んぼの風景

福井県美浜町の新庄地域。山々が重なり合う中山間地帯に点在する集落の一角に、「わいわい楽舎」という農事組合法人がある。

ごく普通の観光パンフレットに載るような整然とした田園風景とは少し違い、段差や傾斜のある田んぼが細かく連なっている。

その形は、まるで長年人の手と自然がせめぎ合いながら共存してきた痕跡のようにも見える。

ここは、農業にとってあまり好条件とは言えない場所だ。広大な平野にはない急傾斜や狭い圃場が多く、さらにシカやイノシシなどの獣害も少なくない。

その一方で、耳川(みみがわ)から流れ込む冷たく澄んだ谷水は、ここで育つ稲や作物に豊かな恵みをもたらし、特有の甘みやコクを生み出していると地元の人々は言う。

耳川の清らかな流れ。この水が田んぼを潤している。

耳川の清らかな流れ。この水が田んぼを潤している。

「昔からこの辺りは農地が少なくて、正直やりくりが大変でした。でも、そんな大変な土地を先祖から受け継いできてる以上、手放したら二度と戻ってこないんですよね」

そう話してくれたのは、わいわい楽舎の代表、高木宏和さんだ。サラリーマン生活を経てUターンし、この土地の維持と活性化に尽力する彼の姿には、兼業農家としての苦労だけでなく、温かな誇りがにじんでいる。

農業法人「わいわい楽舎」誕生の背景

最初は、"法人を作ろう!"というノリで始まったわけではなくて、集落の田んぼを何とか守ろうと、みんなで協力しはじめたのがきっかけなんです。うちの地域は山あいだから、機械を入れても作業が楽じゃないし、高齢化で『もう田んぼはしんどい』って離れてく人が増えていた。それでどんどん耕作放棄地が出始めて、いずれは田んぼが荒れて、山の獣もさらに下りてくる……という悪循環に陥っていました。

そこで、ほっとくと草ぼうぼうになってしまう田んぼを一斉に囲って、イノシシやシカを寄せ付けにくくする“有害獣対策”を始めたんです。最初は個人で道具を持ち寄りながらね。

すると意外と効果があって、『やっぱり皆でやると違うな』って。そこから『どうせなら補助金も受けられる法人化を目指そう』という動きになりました。

そうなんです。法人格を取ると国の補助金や支援制度も受けられるし、大きい機械の導入もしやすい。個人じゃ絶対に手が回らなかったんですよ。

機械が壊れたり、維持費がかさんだりすると、『もう田んぼを手放そう』ってなる人も多いんで。

そこをまとめて補助金を活用し、機械を一括で購入して、地域全体で回すようにすれば、続けられる可能性が高まるんじゃないかって。

中山間地で農業をする理由

「ぶっちゃけ、儲かるかと言われたら、そこまでじゃない。でもね、ここで田んぼをやめたら、この土地の文化が消えちゃう。山側から来るキレイな沢水を田んぼに通して、先祖代々守ってきた風景を残す。そうしないと、集落が成り立たなくなる。だからこそ、頑張る意味があるんです」

かつて企業で働いていたが、ここ新庄の風土と、父や仲間たちが守り抜こうとする姿に心を打たれたという。

かつて企業で働いていたが、ここ新庄の風土と、父や仲間たちが守り抜こうとする姿に心を打たれたという。

「自分は全然農業の知識なんてなくて、父や周りの先輩方を見よう見まねで始めたんです。でも、やっていくうちに、やっぱりここって特別なんだなって気づけたんですよ。

谷水のおいしさ、朝夕の寒暖差とか、作物は大変だけど、その分だけ甘みが出る。条件が悪いからって全部投げ出してしまうのはもったいないと思いましたね」

中山間地の農業には、効率化を追い求めるだけでは測れない価値がある。特にここでは、地形を生かして昔ながらの農法に近いスタイルを守ることも多い。山から流れ下る冷たい雪解け水を上手に導き、それを田んぼに巡回させて稲を育む。

豪雪の年は雪どけ水が豊富で恵みになる一方、少雪の年には水不足に悩まされるなど、 自然相手の厳しさを噛みしめながらも、「また今年も田んぼをやろう」と踏ん張る。その背景には"先祖から託された土地"を守りたい、という強い思いがあった。

取材の際は数年に1度の豪雪。恵みになる一方で雪かきは大変。雪国でない地域の人には理解しづらい辛さもある。

取材の際は数年に1度の豪雪。恵みになる一方で雪かきは大変。雪国でない地域の人には理解しづらい辛さもある。

広がりゆく連携と新たな展望

一番大きいのは、周りが『田んぼを手放すにしても、一括して任せられる窓口ができた』って受け止めてくれていることでしょうか。

逆に言えば、機械更新や維持管理の責任も背負いますけど(笑)。

でもこれがなかったら、とっくに田んぼは荒れ果てていたかもしれない。今は個人で頑張っている農家さんにも"うちが機械を貸すから、自分の田んぼを続けてみませんか?"って呼びかけができるようになったのが大きいですね。

いずれは若手の農業従事者が入りやすい仕組みを作りたいんです。例えば新規就農の人が機械を買うまでにリスクがあるじゃないですか。だったら、うちが持っている大型機械を必要な時だけ貸し出せるようにしたい。そうやって小さな個人農家さんも『続けてみよう』って思えるようになれば、中山間地域全体が少しずつ元気になっていくんじゃないかって。

地元以外からの手伝いや交流も増えてきた。

農業体験や稲刈りイベントを開けば、町外の若者や親子連れが訪れる。

サツマイモ掘りや田植え、草刈りなど、普段は味わえない泥だらけの体験が「結構楽しい!」と好評だという。

「少し面倒に思う日もあるけど、子どもたちがイモを掘り出して『うわぁ!』と喜ぶ顔を見ると、疲れも吹っ飛びますね」と高木剛さんは笑う。

「少し面倒に思う日もあるけど、子どもたちがイモを掘り出して『うわぁ!』と喜ぶ顔を見ると、疲れも吹っ飛びますね」と高木剛さんは笑う。

新庄の「地元の恵み」を伝えたい

この地に生きる人たちの話を聞くたび、彼らが口をそろえて言うのは「自然が与えてくれる恵みと、人とのつながりを守りたい」という思いだ。

かつて"海軍畑"と呼ばれ、痩せ地でも根を張っていたサツマイモ。

その跡地を拓きながら、いま彼らは心を込めて米やイモを育てる。

谷水の冷たさに手を悴ませながら苗を植え、秋には透き通った空気の中で稲穂を刈り取る。

どれもが骨の折れる作業だ。

それでも笑顔が絶えないのは、仲間と助け合い、支え合いながら続けてきた歴史があるからだろう。

欲を言えば、もっと若い世代にこの田んぼの良さを知ってほしい。機械化は大切だけど、機械だけに任せられない場所も多いですし、やっぱり人の手と知恵と情熱が必要なんです。そういう姿を見て、次の世代が『だったら手伝ってみようかな』って思ってくれたら嬉しいですね。

昔の話を聞けば、本当に苦労ばっかりだったと思うんですよ。

イノシシも鹿も出るし、耕作放棄地は増えるし。でも、なんとか乗り越えてきたからこそ、いまの風景がある。僕らはそのバトンを、また次の人たちに繋げたい。

正直、スムーズにいくことばっかりじゃないけど、だからこそ『わいわい楽舎』という名前の通り、みんなで"わいわい"やっていければと思っています。

土地に刻まれた想いと未来

最後に、わいわい楽舎の面々と集落の方々の写真を撮らせてもらった。満面の笑みで田んぼの前に立つ彼らの姿は、複雑な思いを抱えながらも、この地で農業を続ける誇りと楽しさを何よりも物語っているように見える。

取材を終えて振り返ると、彼らは決して"自然と対決"しているわけではなく、"自然と手を携えて"日々を送っているのだと感じる。

サツマイモと米に対するこだわりは、その象徴かもしれない。

痩せた土地でも育つイモを工夫と労力で甘く美味しく変えてきた歴史。

豊富とは言えない用水を大切に巡らせ、化学に頼りすぎずに稲を育て上げる方法。

そこに注がれるのは、山間地で生きてきた人たちの知恵と、先人の努力を繋いでいこうという強い思いだ。

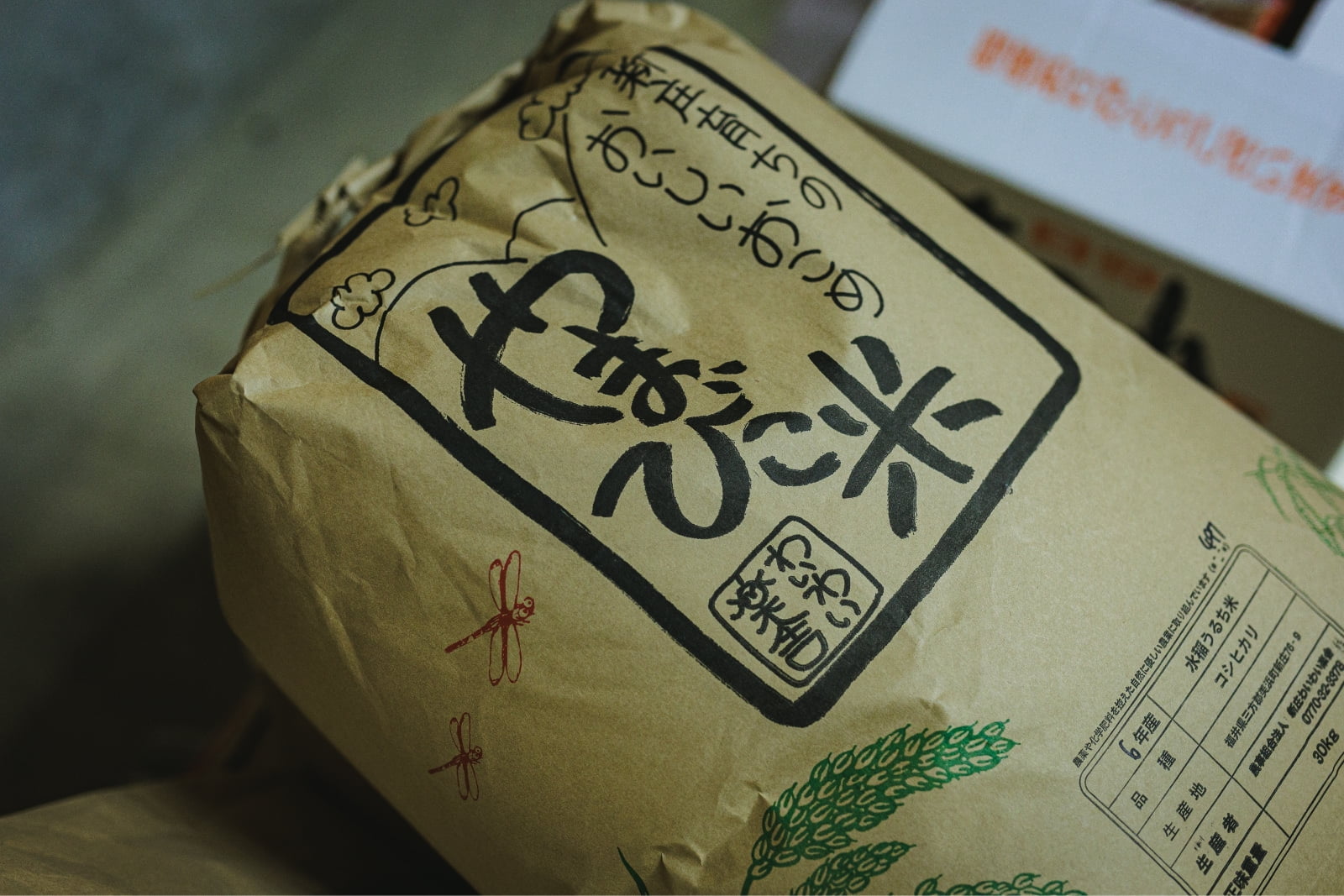

山からのミネラル豊富な恵みを使った、わいわい楽舎の「やまびこ米」

山からのミネラル豊富な恵みを使った、わいわい楽舎の「やまびこ米」

一般的なお米と食べ比べると、その甘さと美味しさにより一層気づくことができる。

雪の中で育つさつまいもは、一般的なものと比べストレスがかかり、小さく細くなるという。その方が味が締まり甘くなるそうだ。

雪の中で育つさつまいもは、一般的なものと比べストレスがかかり、小さく細くなるという。その方が味が締まり甘くなるそうだ。

ここ新庄の大谷原では、農業は単なる"作業"ではなく、土地や人と深く関わり合う"営み"として息づいている。

その一端に触れると、福井の"地元の恵み"という言葉の真意が、単なる食材や農産物を超えた広がりをもって迫ってくる。

その恵みとは自然からの贈り物であると同時に、そこに生きる人たちの絆や意地、そしてあたたかな情熱にほかならないのだ。

About People

わいわい楽舎のメンバー。中山間地域での農業を通じて、地域の伝統と文化を守り続けている。機械化と人の手による農業のバランスを大切にしながら、次世代への継承を目指している。

関連ワード

中山間地

平野の周辺部から山間地に至る地域の総称。傾斜地が多く、農業には不利な条件が多いものの、独自の風土や文化を育んできた地域です。

耕作放棄地

以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、今後も耕作の予定のない土地のこと。高齢化や担い手不足により、特に中山間地域で増加傾向にあります。

農事組合法人

農業生産の協業化を図ることによって、共同の利益を増進することを目的として、農業者が組織する協同組合の一つ。農地の維持や機械の共同利用などを行います。

- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。

- 新しいウィンドウで開きます。